skip to main |

skip to sidebar

上圖是我去年底到台南所拍攝的林百貨外觀,那時尚在趕工修建,建築物外觀仍被鷹架與布幕所遮掩。從二○一○年開始動工修建,經過多年來的規劃與古蹟修復,直到現在終於宣佈「老店新開」!

林百貨,為台南市定古蹟,於昭和七年(一九三二年)十二月五日(僅遲菊元百貨三日開幕)由日人林氏於台南市末廣町二丁目所開設,俗稱「五層樓仔」,是日治時期具有電梯設備的現代化百貨大樓,當年跟台北市榮町的「菊元百貨」並稱為南北兩大百貨大樓。

大學的時候去過幾次平溪菁桐,可惜的是那時的照片管理觀念尚未建立,沒有備份的習慣,導致當時拍攝的照片大多都遺失在電腦故障中,導致現在想找幾張菁桐的照片顯得不夠「精準」,遺失了當時到訪過「菁桐太子賓館」的照片,只好拿這張在石底大斜坑處拍攝的菁桐作為替代了。

印象中我到菁桐時有特地到訪「菁桐太子賓館」的次數只有一次,那是以前社團活動的外拍活動,不過卻因為某些原因不得其門而入,只好在圍牆外頭拍攝照片作為紀錄,如今遺失了。其實,我就在那時後就知道「菁桐太子賓館」並不是一作真正的太子賓館了,加上還要收門票,雖說的確有日式建築的價值,卻還是造成我的反感而顯的興趣缺缺。導致後續幾次到訪菁桐都沒往「菁桐太子賓館」去,反倒是對岸的日式建築群讓我深深地著迷著。

幾天前天看見聯合報以斗大的標題寫著「竹林山觀音寺,重建 12 年燒 20 億」的一則新聞。我在春節時都會與家人到竹林山觀音寺走春參拜,那時只能從圍籬的空隙中看見局部的新建物,新廟宇的確建造得美輪美奐,高大華麗。我相信竹林山觀音寺的改建完工會是宗教與建築藝術界的盛事。

回顧竹林山觀音寺的歷史:主祀觀世音菩薩,嘉慶年間開始由所謂的「十八坪位」輪流奉祀,昭和十二年(一九三七年)在日本官方推行「皇民化運動」的背景下,當地的民間信仰遭受打壓,直到隔年(一九三八年)日本官方以「興建日式風格之廟宇」為條件同建廟,隔年(一九三九年)竣工,名「竹林山寺」,取蘆「竹」、「林」口、龜「山」三地名之「竹」、「林」、「山」為名。

戰後,在一九四六年,竹林山寺信徒研議擴建計畫,並決定將原先的日式廟宇改建為閩南式寺廟,直到 1949 年工程全部完成,並同時改寺名為「竹林山觀音寺」至今。

日治時期的虎頭埤公園(現虎頭埤風景區),於昭和四年(1929 年)年五月開園,建有「新化社」,於同年六月十六日鎮座,祭神為天照大神與北白川宮能久親王,例祭日為十月二十一日(《臺灣に於ける神社及宗教》載,台灣總督府文教局社會課編印)。昭和十八年(1943 年),建有「新化神社」,九月二十三日鎮座,無社格,祭神為天照大神、豐受大神、明治天皇與北白川宮能久親王,例祭日為十月二十一日(昭和十八年九月二十四日《台灣日日新報》報導)。

以上關於新化神社的網路圖片是翻翻拍自昭和四年版的《新化郡概況》,新化郡役所編印。圖片中上有書頁背面透過來的新化郡役所圖像。與相關資料皆參考自網友 Hank 的文章:「新化社 & 新化神社(2008.10.8) - 神社殘跡」

能夠拜訪「錦山糯米橋」完全是個巧合。

今天和父母一同參與某長青聯誼會所舉辦的旅遊活動,行程規劃地相當簡單,上午是到新竹關西的「馬武督探索森林」登山健行,造訪馬武督瀑布與老樹等等,午後到統一企業所屬的「馬武督渡假會議中心」用餐,餐點結束之後隨即回程,預計在下午三點前便能結束這場新竹關西之旅。

直接略過上午行程的紀實,事情是發生在我到「統一渡假中心」用完餐點之後,那時我繞著馬武督溪在園區內散步,無意間發現園區外的錦山橋旁有另外一座橋樑,雖說高度與規模都遜於現今的錦山新橋,但是吸引我的是它的橋拱造型,充滿著美感與古意,讓我立刻就能猜測這是一座歷史古橋,並隨即拿起相機進行攝影紀錄。

宜蘭中山公園,日治時期就只稱作「宜蘭公園」而已,是在戰後才改為中山公園,在此還是以習慣上的「宜蘭公園」稱之。宜蘭公園位於宜蘭市東南邊,設立於日治明治時期。(wiki 稱一九○九年,但是宜蘭神社一代目在一九○五年就已設立了)

公園內保存許多日治遺址如「獻馘碑」、「日軍通訊中心掩體」之外,相對也有因戰後所遺失的遺址,如「忠魂碑(戰亡建碑?)」、「婢女擇配喻示碑」等,忠靈塔亦於戰後遭受破壞丟棄於獻馘碑附近的草地上,直到二○○一年,宜蘭市公所才重新整理忠靈塔的外觀,設置水泥基座與修補。忠靈塔設立於昭和十一年(一九二六年)八月,十年後自武營遷座於宜蘭公園內。似乎是目前蘭陽境內唯一保存之「忠靈塔(碑)」。

五股位於臺北盆地西側的觀音山麓一帶,農產以綠竹筍(俗稱「觀音筍」)為主要特產。我小時候住的在五股坑尾的舊家是一個稱作「茶場」的地方,由於(當時)五股是不產茶葉的,我因而困惑過它的命名由來。後來我才瞭解在日治時期,五股山區是以茶與柑橘為農產大宗的主要產地。大約自清領中葉,林口台地、八里坌堡台地及五股丘陵區都有大量種植茶葉的紀錄。五股坑尾一帶是屬於同安陳氏家族的製茶產業範圍,一度外銷至東南亞,直到戰後沒落。

除了茶業外,五股也曾盛產柑橘。據五股志考據,道光年間曾有種植柑橘等紀錄,甚至水碓窠地區的「柑仔坑溪」即因盛產柑橘而命名。五股柑橘的品種是高墻桶柑,來自於廣東省潮州的柑苗。日治時期,五股地區的柑橘不只盛產,品質優等,有所謂「甘脆多漿,全無酸味」的評價。其中更以洲子尾地區的柑橘獲有高度評價(新莊郡五股庄更寮字洲子尾陳能通氏),甚至外銷至日本內地去,以「洲子尾柑」稱號聞名。

五股柑橘、茶葉,在戰後初期逐漸沒落,1970年代綠竹筍的產量逐漸成為農產大宗,柑茶居次,所謂的「洲子尾柑」更因為1967年政府在獅子頭隘口進行爆破疏濬,導致海水倒灌,使得洲子尾即五股洲後村的一級農地土地鹽化,最後導致無法耕種的後果而消失。現代成蘆橋一帶便是當時海水倒灌人工造成的五股溼地。

對於五股柑橘所獲有的評價,當時的我從字面看來感覺十分平淡,反而是對過去的茶業生產比較有興趣(大概是我本人喜歡茶飲緣故),直到今天在友格那裡看到日治時期的鳥瞰圖時,才讓我回想並意識到五股柑橘獲有「名產評價」的存在。

1934 年的新莊郡大觀也可以參考。

圖片資訊:神社旅人 - 鳥瞰圖裡的神社

後續消息請見:「老店新開:台南市定古蹟林百貨將以文創百貨模式開放!」一文。(2013/05/05 Update)

在網路上看到台南市定古蹟林百貨進行整修工程的新聞,的確讓人興奮,原因是林百貨在台南街頭閒置許久,終於獲得文建會與南市府的注意,重新進行整修與保護,甚至在未來成為開放參觀的「府城工藝博物館」,這的確是一件令人激賞的消息。(之前的林百貨是封鎖建築禁止進入的)

我會注意林百貨新聞的原因,是由於林百貨頂樓北端存有「稻荷社」(企業社)的緣故,可以參考神社旅人的文章「台南州 林百貨社 末廣町的昭和風華遺跡」,目前保留有鳥居、石燈籠、主殿、玉垣等遺址,希望未來整修完畢後相關遺址也能保存下來。

這張「観音山と淡水河(大屯国立公園)」彩繪明信片,大約於 1930 年代由臺灣總督府交通局鐵道部(TAIWAN GOVERNMENT RAILWAY)發行,現今收集於 1939 年發行的《國立公園寫真集》當中。彩繪中的觀音山山群奇麗,似柔美女子矗立於淡水河旁,若稍不注意的觀察,說不住會誤認是北海道摩周湖的彩繪明信片呢。

今天從新聞得知著名學者 Samuel Huntington 教授(中譯:賽繆爾‧亨廷頓)過世的消息,享年81歲。

今天從新聞得知著名學者 Samuel Huntington 教授(中譯:賽繆爾‧亨廷頓)過世的消息,享年81歲。

關於亨廷頓教授的生平,如同一般媒體所刊載的簡介,是一位美國著名的政治學學者,任教於哈佛大學,研究美國政府組織、民主分析、國際軍事政治、政治發展等領域,最知名的著作是 1996 所發表的《The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order》,中譯為《文明的衝突與世界秩序的重建》,即是「文明衝突論」(Clash of Civilizations)的代表性著作。

二○○八年十月中旬,我到訪了位於淡水的鄞山寺。正式資料上,鄞山寺的地址是「淡水鎮鄧公里鄧公路十五號」,這個位置事實上是鄧公路與學府路交接的路口上,如果是以淡水捷運站為起點的話,應該從中正東路沿學府路行走大約十分鐘左右,便會看見右方較高地勢的一方有條岔路,那便是鄧公路,而鄞山寺的入口就在這路口旁。

作者:早乙女貢 / 譯者:陳明姿

作者:早乙女貢 / 譯者:陳明姿

出版:遠流 (1991,一版)

這本《火燒大坂城》,是我從圖書館借來的,它所記述的是一段關於大坂之役的一段歷史,大坂城是由結束戰國亂世統一日本的豐臣秀吉,但是歷史的巨輪卻在豐臣秀吉去逝後發生變動,原來臣屬豐臣氏的德川氏,在關原之戰後,其勢力逐漸超越主家豐臣氏,並在大坂之役中滅亡了豐臣氏,取代成為日本的實質統治者。

《火燒大坂城》的故事開頭,始自於「方廣寺鐘銘」事件,豐臣方派遣片桐且元前往駿府對德川家康解釋開始,接續著是雙方的談判、交換條件等等,最後是談判破裂於是最終歸於戰爭,大坂之役分為兩部份,先是「大坂冬之陣」、再來是「大坂夏之陣」,最後以大坂城天守閣所燃燒的熊熊大火作為落幕,宣告了豐臣方的滅亡。

整個故事平鋪直述,實際而言沒有過多的曲折,翻譯上似乎沒有太大的錯誤,對於這段歷史有興趣的朋友可以閱讀看看。不過,有一點必須注意的是,本書開頭並無對其相關背景作諸多介紹,而是很直接的就進入整個歷史的架構之中,所以對於其背景較不熟悉的讀者似乎在開頭會有點難以消化。但是對於整個架構相當瞭解的讀者來說,沒有過多鋪敘與解釋,其閱讀節奏應該會相當愉快、輕鬆吧。

我知道,當我們看待許許多多的歷史交替的同時,身為讀者所應該保持的,應該是客觀中立的態度才對。但是由時候,我總會不知覺的去同情弱者,例如閱讀大坂之役時,我會較同情豐臣方、同情秀賴、同情真田幸村,然後討厭「苦苦相逼懷有邪惡政治謀略」的德川家康老狸貓,但是當我閱讀幕末時期的德川家困境時,卻又跑去同情德川方,同情家茂 (十四代將軍)、同情慶喜 (十五代將軍) 等等;感覺好像很矛盾說,可是這卻是不自覺的,畢竟我的確是有點小小地投入到那不斷運轉的洪流之中呢。

本書封面是「大坂夏の陣図屏風・右隻」的大坂城天守閣圖樣,由現大坂城天守閣所蔵。

三角湧老街,一般人稱作「三峽老街」,係指台北縣三峽鎮民權街的南段,長度大約兩百六十公尺,三角湧街即是民權街的舊稱。三角湧地名起源,是來自於三峽地區位於大漢溪、三峽溪、橫溪三河匯流口沖積而成的平原上的關係。在十八世紀中葉時,三角湧是北台灣地區轉運茶葉、樟腦、藍靛和染布的交集中心,並逐漸形成了二百公尺長商業街區。

清領時期,臺北盆地的開墾過程中,河運交通的有相當高程度的重要影響,移民沿著淡水大漢溪往上由開墾,三角湧也藉此獲得發展。移民於三峽地區最早開發的範圍是橫溪、三峽溪、大漢溪匯流口沖積而成的平原附近,即是「三角湧」地名的起源。清領乾隆時期,安溪移民逐漸增加,形成所謂「溪聚落」的發展,三峽第一條街區「三角湧街」便在時期初步成型。

三峽山區產有得製作染料原料的大菁,由淡水河運進布匹後,就近取得清澈的三峽溪水,接而造就了三峽染布業之發展,早年三峽街區的商業即以染布業著名。外國勢力進駐後,鄰近茶區、樟樹的開發,加上伐木、採藤、燒炭等發展,清領晚期三角湧即以熬樟腦、製茶及染布為主要產業,利用大漢溪河運作為貿易,成為以三角湧街為中心的商業據點,極盛時期往來船隻達六十艘之多。

網友 goutybear 在我部落格當中沉寂已久的文章《賽德克巴萊│Seediq Bale》發表 comments,指正了我在《賽》文當中的某些缺失,的確是在部落格發表的當時,自己沒有確實的去驗證資料的問題,幸好 goutybear 能夠及時的指正出來,讓我能夠改正,讓我非常感謝他。為了避免自己又誤解了關於賽德克族的相關始末,因此我張貼本文以表達對於《賽德克巴萊》的一些了解,希望有相關研究的網友能夠多方指正,以免錯誤再度發生。最後也希望魏導在電影《海角七號》之後,能重新一圓拍攝《賽德克巴萊》的夢想。

最近簡單的瀏覽幾篇關於介紹日本神道的文章,(真的很粗略的文章,對於神道的歷史與演進幾乎都只有標題性的介紹),瞭解到神道信仰由於日本本身文史變動的影響,在每個歷史階段當中都產生有相當大的變化。單純的日本神道,是來自於一種對於原始森林精靈的崇拜思想。這是由於日本群島大部分是屬於溫帶闊葉林氣候,這樣的天然條件使得生存於古代日本的文繩人能夠輕易地取得食物,視此種的自然環境是由於神的恩澤,進而認為萬物皆有精靈的存在,而逐漸產生了神道思想。

最近簡單的瀏覽幾篇關於介紹日本神道的文章,(真的很粗略的文章,對於神道的歷史與演進幾乎都只有標題性的介紹),瞭解到神道信仰由於日本本身文史變動的影響,在每個歷史階段當中都產生有相當大的變化。單純的日本神道,是來自於一種對於原始森林精靈的崇拜思想。這是由於日本群島大部分是屬於溫帶闊葉林氣候,這樣的天然條件使得生存於古代日本的文繩人能夠輕易地取得食物,視此種的自然環境是由於神的恩澤,進而認為萬物皆有精靈的存在,而逐漸產生了神道思想。

在之前所敘述的「台北府城風水軸線」文章當中,簡單地敘述過隱含在台北古城之下的風水理論。也反應出中國自古畏敬自然的心理心態中,對於「建城」一事,漢民族希望藉由風水堪輿學來建構出「國泰民安」的想像,換言之,也因為農耕民族本身與天候節氣的關係密不可分,間接地將「安土立命」的思想,擴張為城市興衰的表意與象徵:

圖片是十八世紀地圖,可以隱約了解到赤崁面對台江內海,背後依持著丘地的地勢位置。台南市稱作鳳凰城,有兩種說法,一說是台南在日治時期在市區大量種植鳳凰木的關係,這段說法的時點應當是在日治之後。另一個說法是根據台南的地形和風水傳說而來的。

圖片是十八世紀地圖,可以隱約了解到赤崁面對台江內海,背後依持著丘地的地勢位置。台南市稱作鳳凰城,有兩種說法,一說是台南在日治時期在市區大量種植鳳凰木的關係,這段說法的時點應當是在日治之後。另一個說法是根據台南的地形和風水傳說而來的。

台南市位於嘉南平原的南端,全市地表大致呈現東南高西北低的走向,其中有一部分屬於昔日台江內海的遺跡,最初外來移民藉由台江內海的航運進入台南,到了現代內海已經大半成為安平平原區。這樣的歷史很痕跡下,建構成台南過去所發展的陸地主體位於現今東南半部的台南台地。

上圖是日治時期台南市大正町所攝,右上角有《台南名所大正通り》字樣,推測是日治明信片,時間預估在大正九年(1920年)之後。大正町道路兩側種植鳳凰木,平時為林蔭大道,若到鳳凰花開時,大塊的火紅花色綴如豔,如鳳凰般倚枝鑲入藍天,是火焰般那麼紅樣,成為當時台南市的一大特色,可惜圖片成像黑白,無法一睹綠枝紅花的風采。

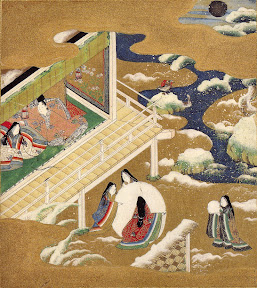

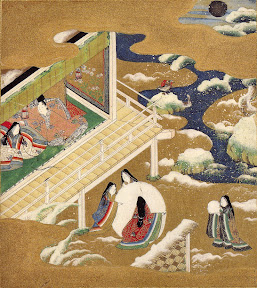

《源氏物語》是世界最古老的長篇寫實小說。分為三部五十四帖。作者是紫式部(Murasaki Shikibu)。《源氏物語》的卷名皆以卷中的場景、人物、或和歌來題名。其中在四十一至四十二帖的《雲隱》只有篇名而沒有內容,其原因眾說紛紜。有人說本來是有其內容,不過由於時代的轉變而亡佚;或說本來的作者無此篇幅,是由後人添加的。較為特別的說法是第四十一帖《幻》所描寫的是女主角之一的「紫」的死亡,作者不忍描再寫男主角光源氏遁世之言,因此以《雲隱》兩字帶過。

《源氏物語》是世界最古老的長篇寫實小說。分為三部五十四帖。作者是紫式部(Murasaki Shikibu)。《源氏物語》的卷名皆以卷中的場景、人物、或和歌來題名。其中在四十一至四十二帖的《雲隱》只有篇名而沒有內容,其原因眾說紛紜。有人說本來是有其內容,不過由於時代的轉變而亡佚;或說本來的作者無此篇幅,是由後人添加的。較為特別的說法是第四十一帖《幻》所描寫的是女主角之一的「紫」的死亡,作者不忍描再寫男主角光源氏遁世之言,因此以《雲隱》兩字帶過。

此外,從《匂宮》這一卷開始,乃是講述源氏死後的故事。從《橋姬》到《夢浮橋》十卷合稱「宇治十帖」,以京都和宇治為主要舞臺,描述女三宮之子薰之君、源氏外孫匂宮和源氏之弟八之宮的三個女兒(大君、中君及浮舟)之間糾葛的愛情故事。

今天從新聞得知著名學者 Samuel Huntington 教授(中譯:賽繆爾‧亨廷頓)過世的消息,享年81歲。

今天從新聞得知著名學者 Samuel Huntington 教授(中譯:賽繆爾‧亨廷頓)過世的消息,享年81歲。

作者:早乙女貢 / 譯者:陳明姿

作者:早乙女貢 / 譯者:陳明姿

最近簡單的瀏覽幾篇關於介紹日本神道的文章,(真的很粗略的文章,對於神道的歷史與演進幾乎都只有標題性的介紹),瞭解到神道信仰由於日本本身文史變動的影響,在每個歷史階段當中都產生有相當大的變化。單純的日本神道,是來自於一種對於原始森林精靈的崇拜思想。這是由於日本群島大部分是屬於溫帶闊葉林氣候,這樣的天然條件使得生存於古代日本的文繩人能夠輕易地取得食物,視此種的自然環境是由於神的恩澤,進而認為萬物皆有精靈的存在,而逐漸產生了神道思想。

最近簡單的瀏覽幾篇關於介紹日本神道的文章,(真的很粗略的文章,對於神道的歷史與演進幾乎都只有標題性的介紹),瞭解到神道信仰由於日本本身文史變動的影響,在每個歷史階段當中都產生有相當大的變化。單純的日本神道,是來自於一種對於原始森林精靈的崇拜思想。這是由於日本群島大部分是屬於溫帶闊葉林氣候,這樣的天然條件使得生存於古代日本的文繩人能夠輕易地取得食物,視此種的自然環境是由於神的恩澤,進而認為萬物皆有精靈的存在,而逐漸產生了神道思想。

圖片是十八世紀地圖,可以隱約了解到赤崁面對台江內海,背後依持著丘地的地勢位置。台南市稱作鳳凰城,有兩種說法,一說是台南在日治時期在市區大量種植鳳凰木的關係,這段說法的時點應當是在日治之後。另一個說法是根據台南的地形和風水傳說而來的。

圖片是十八世紀地圖,可以隱約了解到赤崁面對台江內海,背後依持著丘地的地勢位置。台南市稱作鳳凰城,有兩種說法,一說是台南在日治時期在市區大量種植鳳凰木的關係,這段說法的時點應當是在日治之後。另一個說法是根據台南的地形和風水傳說而來的。

《源氏物語》是世界最古老的長篇寫實小說。分為三部五十四帖。作者是紫式部(Murasaki Shikibu)。《源氏物語》的卷名皆以卷中的場景、人物、或和歌來題名。其中在四十一至四十二帖的《雲隱》只有篇名而沒有內容,其原因眾說紛紜。有人說本來是有其內容,不過由於時代的轉變而亡佚;或說本來的作者無此篇幅,是由後人添加的。較為特別的說法是第四十一帖《幻》所描寫的是女主角之一的「紫」的死亡,作者不忍描再寫男主角光源氏遁世之言,因此以《雲隱》兩字帶過。

《源氏物語》是世界最古老的長篇寫實小說。分為三部五十四帖。作者是紫式部(Murasaki Shikibu)。《源氏物語》的卷名皆以卷中的場景、人物、或和歌來題名。其中在四十一至四十二帖的《雲隱》只有篇名而沒有內容,其原因眾說紛紜。有人說本來是有其內容,不過由於時代的轉變而亡佚;或說本來的作者無此篇幅,是由後人添加的。較為特別的說法是第四十一帖《幻》所描寫的是女主角之一的「紫」的死亡,作者不忍描再寫男主角光源氏遁世之言,因此以《雲隱》兩字帶過。